「認定」司法書士の岡崎です!

令和4年10月11日、令和4年度司法書士試験筆記試験の合格発表がありましたね。

試験に合格された方は本当におめでとうございます!!!

試験に向けて今まで努力してきたみなさんは、ほっと一息つきたいところではあるとは思います。

ですが、合格後にはもう一つ認定考査という試験が待っています。

この試験に合格して認定を受けると、簡易裁判所において、弁護士と同じように当事者の代理人として訴訟に参加することができるようになります。

以下で令和3年度に合格した僕の認定考査の勉強方法について紹介しようと思います。

ひとつの意見として参考になれば幸いです!

1.はじめに

まず大前提として、認定考査に合格するためには、特別研修とは別に、試験対策としての勉強が必要になるということは理解しておきましょう。

認定考査の形式は記述式です。

いくら特別研修の中で熱心に講義を受けたり、ディスカッションをしたりしても試験当日に答案用紙に「書く」ことができなければ試験にも合格できません。

特別研修と試験対策とは別と割り切って、試験特有の対策を立てましょう。

2.合格率

70点満点中40点を取れれば合格することができます。

僕が受験した令和3年度の合格率は「70.6%」でした。

低い時で約40%、高い時で約80%だそうです。

高いと感じるかもしれませんが、司法書士試験を突破した人達の中でのこの合格率ですから、対策していなければ普通に落ちてしまう試験という印象です。

3.使用教材

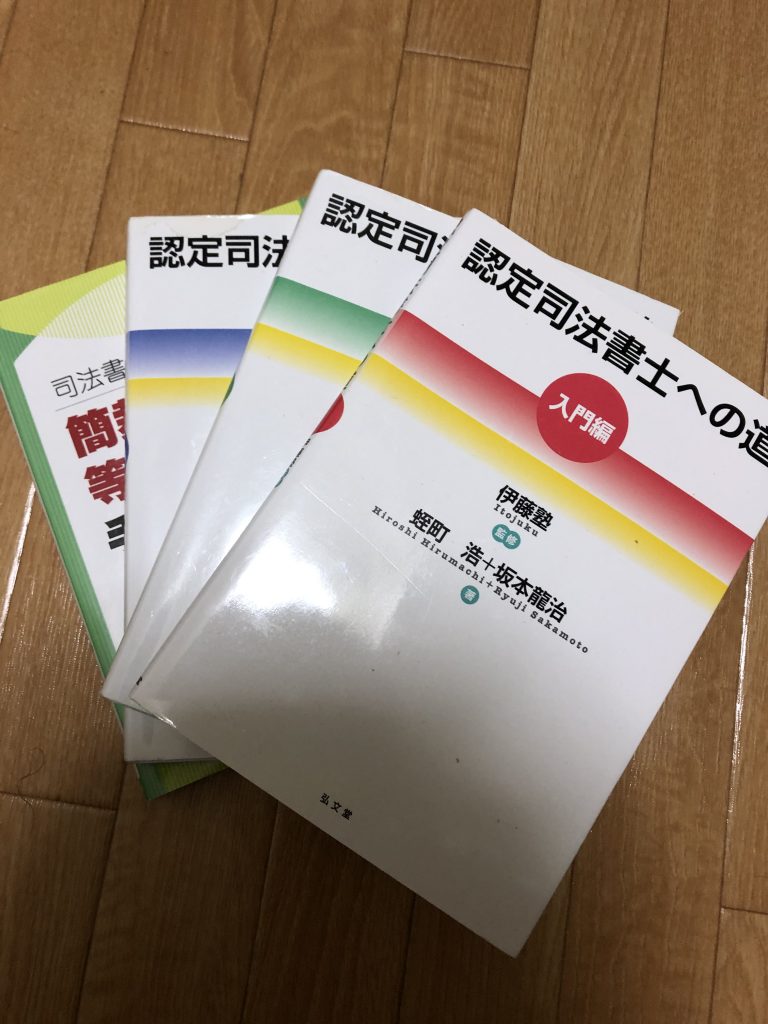

「認定司法書士の道」シリーズを使用しました。

個人的には、試験対策としてはこれ一択だと思います。

特別研修中に必読図書として沢山の本を紹介されますが、試験に受かるという観点だと必要な本はそこまで多くないと感じています。

以下、おすすめ書籍を紹介します。

①認定司法書士への道(弘文堂)

「道」、「蛭町本」などと呼ばれています。

〔入門編〕〔理論編〕〔実践編〕の3冊になります。

自分はこの3冊以外は使用しませんでした。

基本的には試験対策はこの3冊で必要十分だと思います。

②簡裁訴訟代理等関係業務の手引(日本加除出版)

認定考査では「司法書士倫理」という分野が出題されます。

司法書士倫理は、毎年この本のQ &Aの内容が出題されているようです。

配点も高く点数も取りやすい分野なので、持っておいて損はないかもしれません。

自分は購入しましたが、やる余裕がなかったため特別研修中しか使用しませんでした。

③要件事実の考え方と実務(民事法研究会)

「カトシン本」と呼ばれています。

よくオススメ書籍として挙がるのですが、使用していなかったため使い勝手についてはわかりません。

メインテキストとしての使用は、同期の間では「道」派と「カトシン本」派に派閥が分かれていたように感じます。

自分が「道」を選んだのは、「道」の方が試験対策に特化しているように感じたからです。

4.過去問について

どの試験にも言えることですが、試験対策で過去問を解くことは非常に重要です。

ですが、自分は過去問集を手に入れて解くということはしませんでした。

理由は、「道」をまわせば過去問対策として十分だと思ったからです。

「道」に載っている問題は、過去問を題材にしています。

よって、「道」をまわすことがそのまま過去問対策になると考えたからです。

5.勉強開始時期

口述試験が終わった後に「道」シリーズを買い揃えて、少しずつ読み進めていきました。

本格的に勉強を始めたのは、特別研修が始まってからだったと思います。

自分は既に事務所に就職していたため、休日に勉強する他は、平日には毎日仕事後に1~2時間というような感じでちょびちょび学習を進めていました。

しっかりと計画を立てれれば、十分仕事との両立も可能だと思います。

6.具体的なテキストのまわし方

勉強法は、とにかく「道」を繰り返す。

というシンプルな勉強法でした。

以下、3冊をどのようにまわしたかについてご紹介します。

・「入門編」

1度通読して全体像を把握するという程度の使い方でした。

何度も繰り返す必要はないと思います。

「入門編」に書かれていることは「理論編」にも書かれていると感じたからです。

・「理論編」

これをメインテキストとして使用していきます。

通読した後も「実践編」でつまずいた部分などは適宜この本に戻って参照していました。

・「実践編」

個人的にはこの本が3冊の中で最も重要だと思います。

認定考査で問われるのが文章を書く力なので、書く練習が不可欠だからです。

実際に手を動かして3周くらいはまわしたと思います。

この本を繰り返していれば、慣れて何となく「書ける」ようになります。

7.さいごに

よく簡裁訴訟代理権なんて持っていても使わないから認定考査は受ける必要がない!ということを主張する人がいます。

しかし、将来の業務状況がどのような状況になるか分からない以上、簡裁訴訟代理権を持っていないことは確実にご自身の可能性を狭めることになると思います。

司法書士としての可能性を広げるためにも、必ず認定考査に合格して簡裁訴訟代理権を取っておきましょう。